越來越多診所在經營時面臨醫療糾紛的挑戰,從預約爭議到治療結果不如預期,每個環節都可能引發醫病衝突。但你知道嗎?多數的醫療糾紛其實源於溝通不良或行政疏失,而非真正的醫療過失。這篇文章將帶你了解完整的醫療糾紛處理流程,並分享如何透過系統化管理與數位工具,從源頭預防爭議發生。

診所遇到醫療糾紛該怎麼辦?黃金72小時危機管理指南

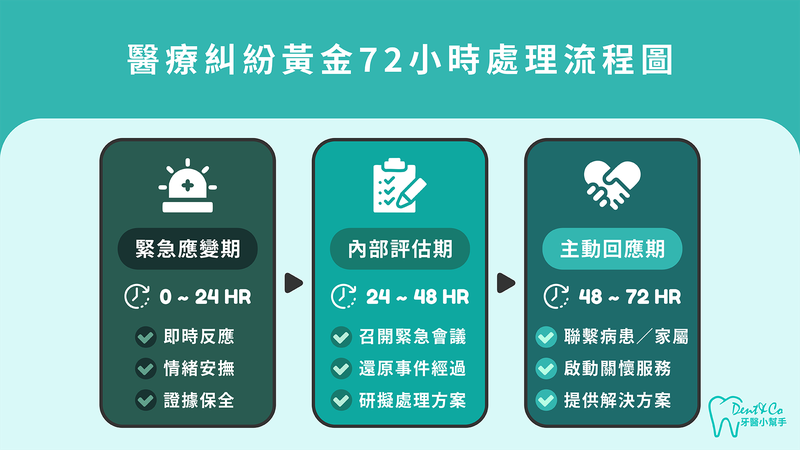

醫療糾紛發生後的 72 小時 是決定事件走向的關鍵期。這段時間內,診所必須迅速且有系統地完成情緒安撫、證據保全、內部評估、初步回應等重要步驟,才能有效降低衝突、守護診所與病患雙方的權益。

黃金72小時處理流程:

- 安撫情緒:保持冷靜傾聽,避免在情緒高漲時急於承認責任。

- 證據保全:24 小時內完整蒐集病歷、通訊紀錄、監視器畫面等資料。

- 內部會議:跨部門檢討事件,釐清事實與責任,擬定可行方案。

- 關懷與回應:72 小時內向病患提出明確的說明與後續處理方向。

根據我們多年輔導診所的經驗,第一時間的專業應對不僅能減少病患的對立情緒,更能為後續協商奠定穩固基礎。許多診所能成功化解糾紛,關鍵就在於精準掌握這黃金72小時的節奏與行動。

第一時間的即時反應與安撫情緒

當病患表達不滿的第一時間,前線人員應保持冷靜聆聽、表達同理心,但避免當場承認錯誤或做出承諾。立即通報主管並啟動應變機制,同時詳實記錄對話內容與事件經過。情緒化的回應只會火上加油,專業冷靜才能有效降溫。

完整蒐集事件紀錄與證據保全

在事發24小時內,診所應完成所有相關證據的保全工作。這包括病歷資料(絕不可事後修改)、預約與收費紀錄、通訊紀錄(電話錄音、LINE對話)、監視器畫面、相關醫療器材與藥品。使用數位系統的診所,應立即備份所有電子紀錄,確保資料完整性。

重要的證據保全項目:

- 原始病歷與檢查報告

- 預約系統的操作紀錄

- 收費明細與發票存根

- 所有溝通往來的紀錄

內部跨部門回顧與釐清責任

第二個24小時應召開緊急內部會議,參與人員包括院長、主治醫師、護理長、行政主管。會議重點在於還原完整事件經過、評估醫療處置是否適當、確認有無疏失、研擬處理方案。必要時可諮詢法律顧問或保險公司,但切勿拖延決策時間。

提供明確的應對方案與關懷服務

在48-72小時內,診所應主動聯繫病患或家屬,展現積極處理的誠意。依據新法規定,若屬醫療事故應啟動關懷服務。提供初步說明、表達關切之意、準備相關資料供查閱、提出可能的解決方案。真誠的態度與即時的回應,往往比完美的說詞更能化解危機。

2024年新法重點:

- 調解先行:所有醫療糾紛應先進行調解程序

- 即時關懷:醫療機構須在事故後即時啟動關懷機制

- 事故預防:加強紀錄與流程管理,降低糾紛發生率

根據2024年上路的《醫療糾紛處理及醫療事故補償條例》規定,若屬於醫療事故,診所必須啟動關懷服務機制。這個階段的溝通內容應該包括:提供初步的事件說明、表達診所的關切之意、準備相關資料供病患查閱、以及提出可能的解決方案。從實務經驗來看,真誠的態度與即時的回應,往往比字斟句酌的完美說詞更能有效化解危機。

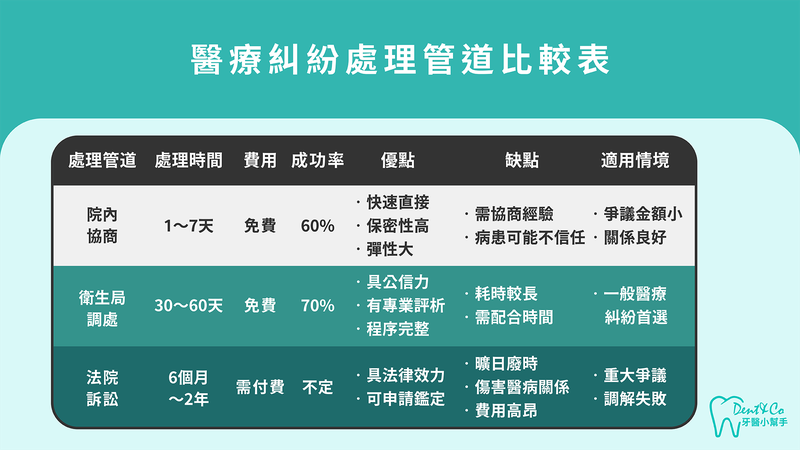

醫療糾紛有哪些處理管道?各種途徑比較分析

醫療糾紛的處理管道主要包括院內申訴協商、衛生局調解、法院調解與訴訟等,各有其優缺點與適用情況。

選擇合適的處理管道是解決醫療糾紛的關鍵決策。根據我們的觀察,許多診所因為不了解各種管道的特性,導致選擇了不適合的處理方式,反而讓問題變得更加複雜。事實上,選擇調解管道時應該綜合考量四大因素:爭議金額的大小、案情的複雜程度、時效的急迫性,以及雙方關係的考量。

一般而言,建議診所採取「由近而遠、由簡而繁」的原則,先嘗試院內協商,若無法達成共識再申請衛生局調處,最後才考慮走向司法途徑。這樣的處理順序不僅符合成本效益,也能維護醫病關係的和諧。

院內申訴協商的處理要點

院內協商是最直接快速的處理方式,通常在收到申訴後48小時內即可啟動。優點是保密性高、處理彈性大,雙方可在相對輕鬆的氛圍下溝通。

成功的院內協商有幾個關鍵要點:

- 指派高層親自參與展現誠意

- 準備多元解決方案供選擇

- 避免推諉責任給個別醫師

- 確保協商內容有書面紀錄

然而,我們也必須認清院內協商的限制。若診所缺乏協商經驗,或是病患情緒過於激動、訴求不合理,成功率可能會大幅降低。此時,診所應該要有備案,適時引導病患採用其他處理管道。

衛生局調處的流程與成功率

衛生局調處是目前最常被使用的第三方調解管道,具有公正性與專業性的優勢。申請流程包括幾個步驟:首先是填寫書面申請書,需要詳細列出事件時間軸、爭議焦點與具體訴求;接著衛生局會發函通知雙方當事人;然後安排調處會議的時間地點;最後由兩位專業的調處委員主持協調會議。這個機制的優點是完全免費、具有公信力,而且部分縣市還提供專業的醫療評析服務,協助釐清醫療爭議的專業問題。

根據衛福部的統計數據顯示,醫療糾紛透過調解的成功率高達七成,使其成為爭議解決中一個極具策略性且受青睞的途徑。隨著2024年《醫療糾紛處理及醫療事故補償條例》正式上路,政府更加確立了非訴訟的解決途徑。新法秉持「即時關懷」、「調解先行」、「事故預防」三大原則,預期將進一步降低醫療糾紛的發生率,並提升調解的成功機會。

法院作為最後的訴訟手段

若調解均無法達成共識,醫病雙方最終可能選擇進入司法訴訟程序,這包括民事訴訟和刑事訴訟。民事訴訟主要涉及損害賠償的請求,例如醫療費用、精神慰撫金等;而刑事訴訟則可能追究醫療人員的過失致死或過失傷害等刑事責任【資料來源:聯新國際醫療】。

在訴訟過程中,醫療鑑定是關鍵環節。法院或檢察官會委託專業鑑定機構(如醫事審議委員會)對醫療行為的適當性、因果關係等進行客觀評估,其鑑定結果對判決具有重要影響 【資料來源:聯新國際醫療】。

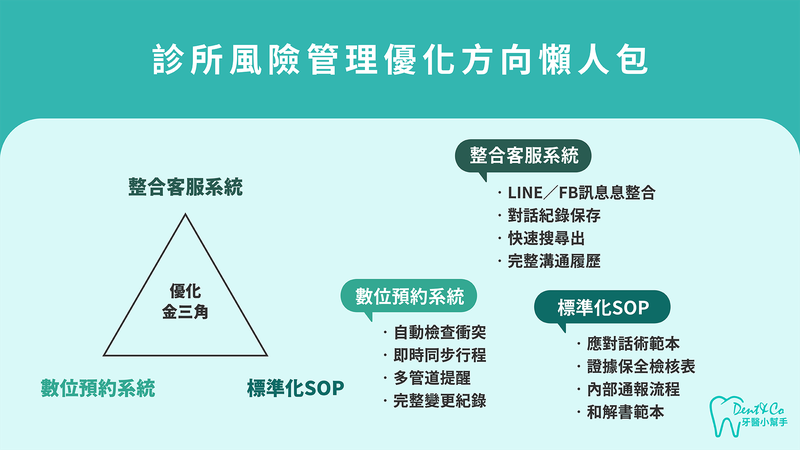

如何從醫療糾紛中提升診所營運?3個重點優化方向

醫療糾紛往往是診所最不願面對的挑戰,但從另一角度來看,這也是診所自我檢視與系統優化的契機。若能妥善處理糾紛,不僅能重拾患者信任,更能強化診所的營運穩定性與內部協作。

以下為三個可立即著手優化的方向:

醫療糾紛優化重點

- 導入數位預約系統

解決電話預約遺漏、重複預約等常見問題,提升患者就診體驗與內部效率。 - 建立標準化處理流程(SOP)

將應對流程文書化,提供前線人員明確指引,減少因臨場判斷而引起的情緒性應對。 - 整合客服與訊息紀錄系統

將LINE、FB或系統內訊息整合,並保留所有溝通紀錄作為後續佐證依據

許多醫療糾紛源於看似微小的行政疏失,如預約時間錯誤、醫師記錯、重複預約等。數位預約系統能從根本解決這些問題:自動檢查預約衝突、即時同步醫師行程、發送多管道提醒通知、保存完整變更紀錄。系統還能設定智慧規則,確保治療的連續性。當爭議發生時,清晰的數位足跡成為最好的證據。

牙醫小幫手如何成為診所的風險管理夥伴?

在談了這麼多醫療糾紛的處理與預防後,你可能會想:有沒有一個工具能夠一次解決這些問題? 答案是肯定的。牙醫小幫手線上預約平台不只是一個預約工具,更是診所全方位的風險管理夥伴。在預約管理方面,系統提供了:

- 智慧排程避免預約衝突

- 多管道的到診提醒服務

- 完整的預約變更紀錄追蹤

- 自動化的回診安排機制

其實醫療糾紛處理說穿了就是一場「信任保衛戰」。病患會生氣、會投訴,很多時候不是因為醫療技術有問題,而是覺得自己沒有被好好對待、沒有被認真聆聽。所以啊,與其等到出事了才來想辦法滅火,不如現在就開始建立一套讓病患安心、讓診所省心的管理系統。

沒有診所願意遇到醫療糾紛,就讓我們準備好最完善的應對方案吧!想要了解更多關於如何用數位工具提升診所營運效率、降低醫療糾紛風險嗎?

常見問題(FAQ)

Q1:遇到醫療糾紛時,診所第一步應該做什麼?

A:第一步是安撫病患情緒並啟動應變機制,同時詳實記錄事件經過。保持冷靜聆聽、表達同理心,但避免當場承認錯誤或做出承諾。立即通報主管,並在24小時內完成所有相關證據的保全工作。

Q2:醫療糾紛必須打官司嗎?

A:不一定,多數案例可透過院內協商或衛生局調解解決。根據統計,約70%的醫療糾紛可在調解階段達成和解。建議採取「由近而遠、由簡而繁」的原則,先嘗試院內協商,再申請衛生局調處,最後才考慮司法途徑。

Q3:如何降低醫療糾紛發生率?

A:透過數位預約系統、SOP標準化流程與完整溝通紀錄保存,可顯著降低糾紛風險。重點在於預防行政疏失、建立明確的處理機制,以及保持良好的醫病溝通。系統化的管理能降低60%以上的糾紛發生率。

Q4:2024年新法對醫療糾紛處理有什麼影響?

A:《醫療糾紛處理及醫療事故補償條例》強調「調解先行」、「即時關懷」、「事故預防」三大原則。醫療機構必須在事故後立即啟動關懷機制,並優先採用非訴訟途徑解決爭議,預期將提升調解成功率。

Q5:診所如何建立有效的醫療糾紛預防機制?

A:可從三方面著手:導入數位化管理系統減少行政疏失、建立標準化SOP確保處理一致性、整合溝通管道保存完整紀錄。同時定期進行員工訓練,提升團隊的危機處理能力。